こんにちは、営業課のエンディングプランナー・小野寺秀友です。

小野寺です。私は今、司法書士・税理士等の士業の方々が受講生となる「エンディングマネジメント認定講座」にて、「エンディングノート書き方セミナーの開催法」の講師を務めさせていただいています。http://www.seniorlifemng.or.jp/qualification/lecture.html

小野寺です。私は今、司法書士・税理士等の士業の方々が受講生となる「エンディングマネジメント認定講座」にて、「エンディングノート書き方セミナーの開催法」の講師を務めさせていただいています。http://www.seniorlifemng.or.jp/qualification/lecture.html

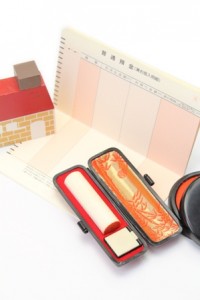

私は葬儀後の役所手続きや供養のお手伝いをするアフターサポートを担当しておりますが、正直いつも「故人様の銀行預金をご家族が相続する方法」のご説明には、いささか苦労してしまいます。

皆様もこんなことを耳にした経験はございませんか?

「相続が発生すると、銀行がその事実を知った時から、亡くなった方の口座は凍結されます。

預金は自由に下ろせなくなります」

どの本読んでも、もちろんインターネットで調べてもこんなことが書いてあります

しかし・・・・

実際にはこれは「杓子定規」でした。

恐らくこれを忠実に守っている銀行はそんなにはないでしょう(個人の感想です)。

アフターサポート担当を始めた当初、私が学んだ通りのことをご説明しても、なんの解決にもなっていませんでした。

ある銀行に問い合わせをして確認をしても「実際の当事者でないのでお応えできません」ときっぱり・・・

「杓子定規」のお応えしかいただけませんでした。

実際のところどうなのか、当のご本人しか知らないことが多く、周囲に相談しても的確な答えがもらえないことも多いのです。

そこで、実際にお客様と一緒に動いてみて知ったいわゆる「現場の声」を、ちょっと紹介します。

本当はここで、「裏技的な」手続きの仕方や、具体的な銀行名を挙げても良いのですが、さすがにそれは、ちょっと支障があるかもしれないので、基本的な部分をご紹介します。

まず皆様にご理解いただきたいことは、金融機関ごとにまるっきり対応がまちまちだということです。

例えば大手都市銀行などでは事務センターが基本的に窓口となって相続を扱いますが、信用金庫など町に密着している銀行になればなるほど、手続きが簡素化されて書類集めが楽になっているケースもあります。

基本は支店長決済だったりもします。

役所に亡くなった届けを出し、ご家族であることが証明できれば、暗証番号等を知らなくてもスムーズに相続できるといいのですが、そうはいかないケースもあります。

役所と銀行は繋がっていないので「銀行口座の預金は引き出すのが難しい」とあきらめる前に、私たちアーバンフューネスのアフターサポートへご一報下さい。

個々のケースに合わせて、「杓子定規」でない言葉でわかりやすくサポートさせていただきます。